详细介绍

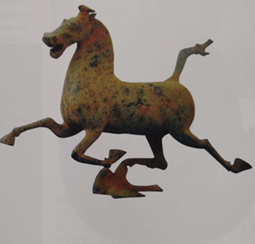

我国在新石器时代晚期,就进入了铜、石并用的时代。大约在距今4000年前,即公元前21世纪的夏代进入青铜时代,历夏、商、西周至春秋早期迎来鼎盛期,冶铜技术、铸造工艺趋于成熟,创造了灿烂的青铜文化。气势雄伟的司母戊鼎、精美绝伦的四羊方尊、大气磅礴的战国编钟、设计巧妙的长信宫灯、姿态优美的铜奔马、巧夺天工的曾侯乙尊盘······这些荟萃了工艺技巧与文化艺术,令人叹为观止的杰作,将中国青铜冶铸技术推向高峰,站在了世界的先进行列。世界冶金学权威克里尔说:“即使把美国和欧洲一流的技师集合起来,并使用近代科学技术,也不能做出比殷商时代更好的青铜器。”中国古代所创造的灿烂辉煌的青铜文明,对于推动整个世界金属材料的进步和铸造技术的发展起到了巨大的作用。

中国出土和传世的青铜器很多,以用途而言,大致有农具与工具、礼器、兵器、食器、酒器、水器、乐器、杂器(包括生活用具、车马器、货币、度量衡、符印)等;按器形分,有鼎、鬲、瓦、簋、簠、盨、豆、卣、尊、觥、盉、罍、壶、彝、斝、盘、匜、洗、钟、镈、鼓、戈、剑、镜等。

司母戊大方鼎

公元前12世纪,商代后期王文丁为祭祀其母戊而铸造,因鼎内壁有铭文“司母戊”而得名(已更名为“后母戊鼎”)。鼎重875千克,结构复杂,身、耳、足分别铸成后,再合铸成一个整体,像这种古而重的青铜器在世界上是绝无仅有的。它造型凝重而优美,纹饰华丽而神秘,显示出商代青铜冶炼工艺的精湛和巧妙,体现了商代辉煌的文化艺术和技术成就,是商代青铜文化顶峰时期的代表作。

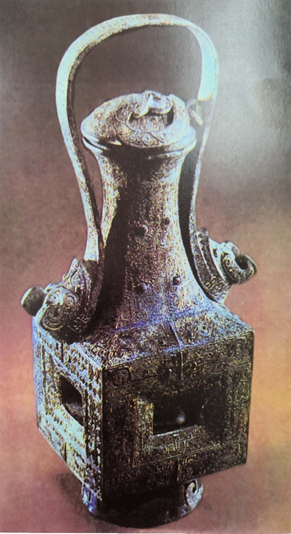

四羊方尊、方卣、纵目人面具

青铜器四羊方尊,它器型独特,精细复杂,铸造难度很大,制作精美绝伦,是商代铜器艺术创作具有代表性的精品,被誉为臻于极致的青铜典范;青铜方卣,器形复杂,纹饰细腻;青铜纵目人面具,冶铸工艺很高。三者都是商代铸造的,都有极高的工艺水平。分别在湖南宁乡、江西新干和四川广汉三星堆出土,显示高度发达的商代文化,已从中原地区远播至南方地区,其青铜器冶铸工艺水平,与中原地区已难分高下。

[弓鱼]伯簋、毛公鼎

[弓鱼]伯簋和毛公鼎都是西周铸造的青铜器。宝鸡[弓鱼]国墓地出土,[弓鱼]伯簋代表了西周早期的风格和工艺水平,这件铜器的铸造,共用了36块泥范(包括8块活块范)和5块泥芯,经6次浇注(包括铸接)而成。

龙凤方案、十五连盏灯

春秋战国时期,块范法仍然是青铜器制作的主导工艺。河北中山王墓出土的龙凤方案共有40个铸接点、60个焊接点,先后用186块泥范经过多次铸接和焊接成形。同墓出土的十五连盏灯则分8段以块范法铸造,或以块范法分铸后焊接于一体,各段之间则以不同形状的榫卯连接,表现出了高超的执简就繁的范铸工艺技巧。

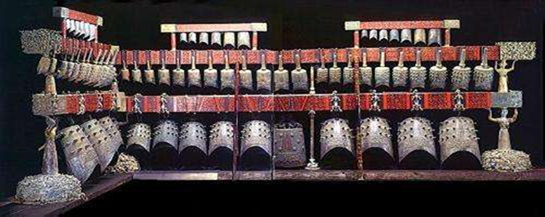

曾侯乙编钟

曾侯乙编钟是战国时期楚国的乐器,其中中层甬钟是用了12种模具,制作出136块泥范组成铸型一次铸造而成。它融音乐、艺术和青铜工艺于一体,被称为天下奇观。

钟是古代祭祀或宴飨时用的乐器。钟体上部称为“钲”,下部为“鼓”,即发声的部位。钟口呈弧形弯曲,称为“于”。由于钟口弯曲,钟体表面铸有钟乳。形成声音衰减较快,并有双音的特点。用多件频率不同的钟按大小不同依次排列,编成一组,构成合律合奏的音阶,称为编钟。曾侯乙编钟规模恢宏,音律完备,纹饰纤若毫发,音质很好,音阶准确,至今仍可演奏乐曲。

在曾侯乙编钟的钟架和挂钩上有三千多字的乐学律学铭文,内容分为:铭记、标音、乐律关系以及音名、阶名、八度组、各国律名对应关系等乐律知识。可以说是一部先秦时代的乐律全书和珍贵文献。它证明春秋战国时代,中国已经制定并建立了完整的乐律学体系,而且能够在实际操作中实现旋宫转调,融金属工艺与声学技艺于一体,是中国文化史上的经典之作。

曾侯乙尊盘

湖北随州曾侯乙墓出土。战国时期制作的曾侯乙尊盘是采用失蜡铸造的精品。

该件以其工艺之复杂,工艺之精美,冠古来青铜器之首。不但运用了前代已有泥范浑铸、分铸、接铸和焊接等技术。而且娴熟地运用了失蜡铸造工艺。其沿口的透空附饰由细小的铜梗组成,重重叠叠,如丝瓜络子。即使用现代铸造工艺来铸造也极为困难。经鉴定铜尊和铜盘颈部透空附饰都是用失蜡法铸成的。如铜尊颈部图案系由19种变体蟠虺文构成12种花纹单元,再按一定的排列方式与层次汇合成极华丽多姿的整体花环。高低参差与对称排比相结合,制造出玲珑剔透、节奏分明的艺术效果。如此精细优美的铸件铸造成功,充分反映了失蜡铸造技术已发展到了十分成熟的阶段,已达到出神入化、巧夺天工的境界。难怪有国外冶金权威说,即使把美国和欧洲一流的技师集合起来。并使用现代科学技术,也不能做得比它更好。

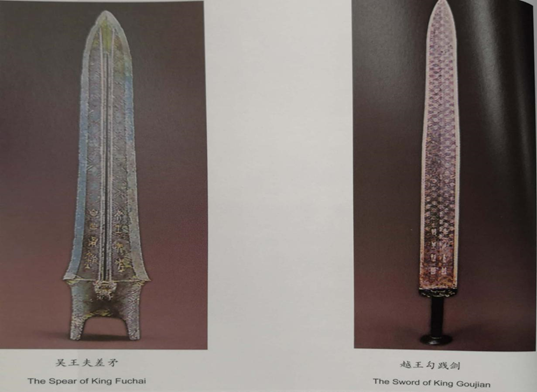

夫差矛和勾践剑、铜奔马

夫差矛、勾践剑 春秋战国时期的青铜兵器,制作十分精妙,自古以来被人们赞不绝口的名剑——“干将”、“莫邪”、“巨阙”、“纯钧”等,都是这个时期制作的,在中国广大地区都有出土。1965年在湖北江陵望山一号墓出土的越王勾践剑,制成距今已有2400多年,出土时仍宝光四射,锋利无比,可断发丝,表明了春秋时期制剑工艺的高超和精细。1983年,在湖北江陵又出土了吴王夫差矛,形制精美。它们是古代兵器中的瑰宝。

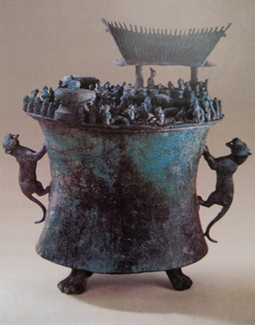

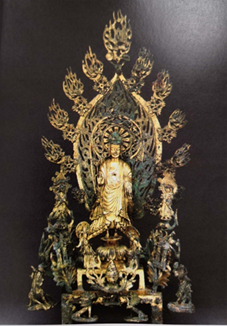

汉代错金博山炉、“诅盟”贮贝器和北魏释迦佛像

秦汉时期冶铸技术和工艺继续进步。河北满城刘胜墓出土的错金博山炉是这一时期失蜡铸造的代表作;同期云南晋宁石寨山出土的大批贮贝器或铸有祭祀场面或铸有战争格斗场面,场景、人物与建筑物皆栩栩如生,表示了在云南发达的失蜡法工艺水平,“诅盟”贮贝器为其代表作。南北朝时期的佛像铸造也多用失蜡法,且多鎏金,北魏正光五年(524年)的释迦立佛像是这一时期的代表作。

中国机械史·图志卷

1张图片

1张图片