详细介绍

蕴含着巨大力量的铁器,在春秋战国时期已初露锋芒,在秦汉时期迎来了铁器时代。

铁器时代的奠定,主要有赖于冶炼设备与工艺的进步。战国时期出现的竖式炼铁炉,秦汉时期向大型化发展,郑州古滎镇冶铁遗址,炼铁高炉炉底面积约8.4m2 ,高5-6m,有效容积约为50m3,日产铁1吨。按其耐火材料等内部结构分析,炉温可达1460。C,据其炉渣结痂情况分析,炉温已达1250-1280。c,已达相当高的水平,保证了古代中国铁冶炼技术领先于世界。随着炉体的增大,为保证中心温度,必须改革炉内结构,提高送风量。鼓风技术的改进与提高是钢铁冶炼向大型化发展的基础。山东滕县宏道院出土的东汉冶铁鼓铸石刻图反映了汉代的鼓风皮橐应用情况。此画左边画有一鼓风大皮囊,皮囊上方排列有4根吊杆,右方则是接炼炉的风管,左方还有许多人在运作。

人类早期的鼓风器大都是皮囊,古代又叫橐。一个炉子用好几个橐,放在一起,排成一排,就叫“排囊”或排橐。其动力从人力鼓风发展到应用畜力鼓风,有“牛排”、“马排”;随后应用水力鼓风,叫“水排”。东汉初年,南阳太守杜诗(?-38年)发明水排,因为它“用力少,见功多,百姓便之”。

三国时期的韩暨把它推广到魏国官营冶炼作坊,用水排代替人排、马排。水力鼓风有十分重要的意义,它加大了风量,提高了风压,增加了风力在炉里的穿透能力,从而能扩大炉缸,加高炉身,增大有效容积。足够大的鼓风能力,才能有足够大的高炉,才可以炼出更多生铁,促进了冶铁业的发展,直到20世纪70年代,中国一些地方还在使用。欧洲人能在14世纪炼出生铁来,和水力鼓风的应用有一定关系。水排的发明是人类利用自然力的一次伟大胜利。

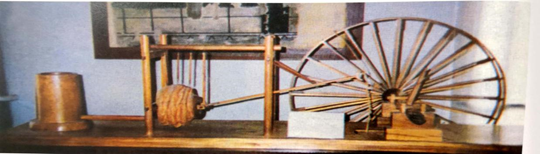

汉代水排的具体构造现在已经很难了解,由同一时期的水碓结构推测,大约也是一种轮轴拉杆传动装置。中国古代水排构造的详细记述最早见于元代王祯的《农书》,依水轮放置方式的不同,分成立轮式和卧轮式两种。它们都是通过轮轴,拉杆以及绳索把圆周运动变成直线往复运动,以此达到关闭风扇和鼓风的目的。

鼓风器最早是皮囊,后来是风扇,再后是风箱。风扇大约发明于公元10世纪以前。北宋《武经总要》前集的行炉图、元代王祯《农书》的水排图中都有风扇的图像,活塞或风箱最早见于明代著作《天工开物》中。

中国机械史·图志卷

1张图片

1张图片